特集ページ

天台宗特集

「妙法院門跡」と今井半念珠店

江戸時代、蓮華王院(れんげおういん)・後白河御陵(ごしらかわごりょう)をはじめ、東山の広大な町々を支配し、尭然(ぎょうねん)・尭恕(ぎょうじょ)などの各法王親王を輩出した妙法院。 その後、明治維新の荒波をも乗り越え、旧来の寺院としての格式を今に伝えている「妙法院門跡」。

特集「門前シリーズ」今回は東大路七条にある「妙法院門跡」を訪ねます。

妙法院門跡 本堂

妙法院門跡 本堂

京阪「七条駅」から、徒歩およそ10分。当時の繁栄を伺わせる大きな山門が、訪れる人々を迎えます。

古くは「三千院」「青蓮院(しょうれんいん)」と並ぶ、天台宗総本山比叡山延暦寺の三門跡のひとつとして数えられた「妙法院門跡」。

現在は天台宗の五箇室門跡として、また、後白河法皇、豊臣秀吉ゆかりの寺としても有名です。

「本堂」には重要文化財でもあるご本尊の「普賢延命(ふげんえんめいぼさつぞう)菩薩像」を泰安。

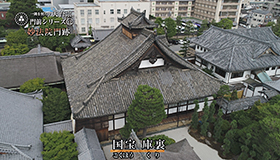

妙法院門跡 庫裏

妙法院門跡 庫裏

お堂の建築は三間四面重層の「方形(ほうぎょう)造り」で、寛正(かんしょう)11年、1799年に建立。

当所は境内の北側にありましたが、明治以降、現在の地に移されました。

豊臣秀吉が方広寺大仏殿に先祖供養のため「千僧供養」を行った時の遺構とされている国宝の「庫裏」。

「大庫裏」とも称される大建築は本瓦茅葺の入母屋造りです。桁行およそ21.8メートル、梁間はおよそ23.7メートル、そして高さがおよそ18メートルあり、庫裏としては日本最大級とも言われています。

今井半念珠店

今井半念珠店

「妙法院門跡」の近くにある「今井半念珠店」は創業400年。

数珠を作って糸を通し、房を飾って仕立てるようになるまでには、何十年もの修行が必要だとか。静かな熱気のこもる狭い作業場で「数珠師」たちが黙々と働いています。

体験コーナーでは、翡翠(ひすい)・瑪瑙(めのう)など、50種類以上もの天然石から、好みの珠(たま)を自由に選び取って、自分だけの「念珠ブレスレット」を作ることができます。

「妙法院門跡」を訪ね、今井半念珠でブレスレット作りを訪ねてみてはいかがでしょうか。

さらに下部の動画では、今回の道のりやスポットを詳しくお楽しみいただけます。是非ご覧ください。